Houdiniゆるゆる会020 Tomoの復習メモ集

Houdiniゆるゆる会での、学びを普段Houdini復習メモとしてツイートしています。

Tomoはツイートした事を忘れるので、忘れないようにまとめて置こうと思います

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 12, 2025

Splitノードを初めて使いました。Groupにマッチしているものとそうでないものに分けられます。今まで二回Blastしていたので、これは便利だと思いました。#houdini pic.twitter.com/kd2PPGhnpj

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 12, 2025

removeprimとかaddpoint等のVEX関数は個々にまとめられていました。頻出の物は覚えておこうと思います。

VEX関数https://t.co/WCyCQQYDS9#houdini

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 12, 2025

線からポリゴンを作るにはSkinノードというのもありますね。PolyPatchと何が違うのか挙動を比べました。ChatGPTに聞いても大体一致したのでメモしておきます。Skinノードは平行な線を最低3本用意しないと怒られましたが、VWrapをオフにすると2本でもできました。#houdini pic.twitter.com/IJeYV5q9kY

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 13, 2025

CarveのCarve Curves by Relative Arc Lengthのチェックボックスにチェックを入れないとCurveの長さに対しての割合で分割できないのは意外と気づいてないで使いがちなので注意です。#houdini #YuruHoudini pic.twitter.com/jjCdKz5zHP

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 13, 2025

メッシュの底をペタっと地面にくっつけたいときに、ClipとMatchSizeを使いがちでしたが、Wrangleで書くとスマートだという事を学びました。#houdini pic.twitter.com/ToKySXwx7E

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 13, 2025

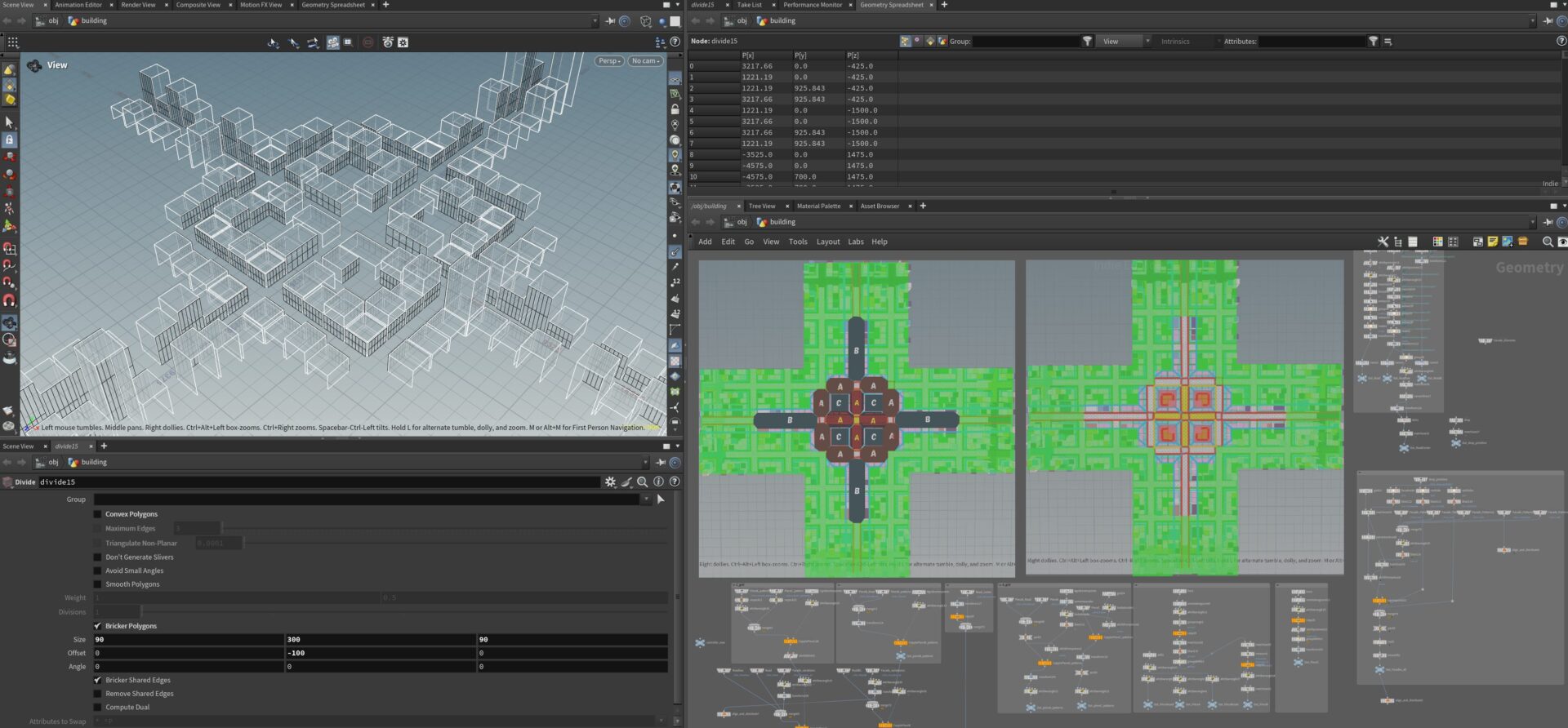

LabsExtractSilhouetteノードというとても便利なノードがありました。確実に記憶しておきたいです。それから、StraightSkelton2Dも合わせて覚えておきたいです。#houdini pic.twitter.com/hXGliVkoM8

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 14, 2025

nearpoint(1, @P);

nearpoint関数。各点がInput1に入っているどの点に近いかを判定して最も近いPointNumberを返してくれている。これはとても汎用性が高い関数だと思いました。#YuruHoudini #houdini pic.twitter.com/qXue37rO2B

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 14, 2025

点と同様にnearpoint関数を使って線からの距離を計測して近いポイントを返す事もできます。(ただし線上のポイント数が十分に多く細かくないと用途によってはサンプル数が足りなくて困ります。)#houdini pic.twitter.com/MV4J3VWU6z

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 14, 2025

primintrinsic(0, "typename", @primnum)

ジオメトリはIntrinsicsというPrimitiveAttributeを隠し持っていて、例えばtypenameを参照したりできる事を学びました。これはオブジェクトの分析をするときにとても役に立ちそうです。https://t.co/bobziU8t33#YuruHoudini #houdini pic.twitter.com/zxjHgOfdMt

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 15, 2025

Peakはノーマル方向にジオメトリを太らせるノードだと理解しています。何故かノード名を全く覚えられないので、ここに忘れないように書いておきます。#houdini pic.twitter.com/PNSGEMxsCS

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 15, 2025

PointGenerateとPointJitterは適当に点をばら撒く時に便利だなと思いました。二つとも知らなかったので、メモしておきます。#houdini pic.twitter.com/vVLzC2gKys

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 15, 2025

VDBで結合したジオメトリにごみが混じっている場合に、ForEachで体積を計測しておき、後にアトリビュートでソートして、0番目だけを残すというフロー。メインのジオメトリだけを確実に残せるので覚えておきたいです。#houdini #YuruHoudini pic.twitter.com/NDMqWSNSH0

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 26, 2025

Align and Distributeノードもデバッグの際、一旦全部のジオメトリを並べてみたい時にも使える超便利ノードだと思いました。#houdini pic.twitter.com/iIK6dJf6Jr

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) February 26, 2025

Boundノードというバウンディングボックスを得るためのノードがある事を初めて知りました。Padding等の細かい設定もあり、Latticeとの相性も良さそうです。今までLabsMultiBoundingBoxの方を使っていましたが。#Houdini pic.twitter.com/O8AFVJllK5

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 2, 2025

RaySOPノードの挙動がやっとわかるようになりました。ジオメトリを別のジオメトリの表面に投影(スナップ)するためのノードと理解しました。衝突判定や距離計測にも使えそうですね。#Houdini pic.twitter.com/jXMlgtL4qX

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 2, 2025

point(0, "P", (@ptnum + 1) % @numpt)

これで逆側のポイントを取得して、ベクトルの計算で法線をお互い逆方向に取るという書き方。0と1を代入するときちんと逆方向になっています。#Houdini #yuruhoudini pic.twitter.com/5l3so7xqTn

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 2, 2025

LineからSweepでカプセル作るの好きです。

Houdiniっぽいと思います。#Houdini pic.twitter.com/yY62dnhyuq

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 3, 2025

ハイポリメッシュをローポリに焼き付ける時にLabsSimpleBakerを覚えました。ローポリでも結構いい感じに凹凸が付きました。#Houdini pic.twitter.com/PFTrBjVyPC

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 26, 2025

その名の通りインプットをパックしてマージするノードがある事を初めて知りました。nameアトリビュートを付けたりもできるのでとても便利です。#Houdini pic.twitter.com/ui0BopVZxw

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 26, 2025

Normalにブラーをかけるという発想はなかったですね。

確かに部分的におかしな方向を向いているメッシュを正せると考えると裏表判別の際に色々応用も効きそうです。#Houdini pic.twitter.com/CPznXxdh3V

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 26, 2025

Peakノードは確実に覚えておきたいです。法線方向に太らせるノードと理解しています。https://t.co/4AjlTORhii#Houdini pic.twitter.com/3YR8Xh1txW

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 26, 2025

Cleanノードも汎用性が高そうです。

色々オプションがあるようですが、グループもアトリビュートも一旦*で全消しとかもできるようです。#Houdini pic.twitter.com/bZIc6AayZT

Houdini復習メモ

— Tomo (@TomoDesignST) March 26, 2025

点群系のノードがあるのを知らなかったので、これは重宝しそうです。PointCloudNormalノードで点群の法線を取ってから、PointCloudSurfaceノードでサーフェスを張ると綺麗になるようです。3Dスキャンでつぎはぎのメッシュを扱う時には大変便利だと思いました。#Houdini pic.twitter.com/ACUasD4drE